Schiff der Eitelkeiten

Tausend Nadeln stachen in mein Fleisch.

Es waren Schmerzen, wie ich sie noch nie gespürt hatte. Das Wasser hatte Minusgrade – mein Körper begann sich taub anzufühlen. Ich zitterte unkontrolliert, meine Zähne schlugen so heftig aufeinander, dass mein Kiefer schmerzte.

Dann kam wieder eine Welle. Ich schluckte Wasser.

Meine Lunge krampfte sich zusammen – ich bekam keine Luft mehr.

Panik stieg in mir auf. Ich hyperventilierte. Ich musste sich zur Ruhe zwingen… aber wie? Mein Körper fühlte sich an wie Beton. Meine Muskeln versagten. Die Arme gehorchten mir nicht mehr.

Plötzlich schlug mir etwas in den Rücken. Schmerz durchfuhr mich.

Ich drehte mich um – da trieb etwas Braunes auf dem Wasser. Ein Sonnenstuhl. Aus Holz. Eine Rettung vielleicht.

Ich versuchte, mich darauf zu ziehen. Doch das Holz war glitschig, mein Körper schwer wie Blei. Es war ein Kampf. Aber ich schaffte es.

Noch war ich nicht raus aus dem eisigen Wasser – aber ich konnte atmen. Kurz zumindest. Ich versuchte, mir einen Überblick zu verschaffen.

In der Ferne ragte das Heck der Titanic in den Himmel.

Schreie überall. Explosionen.

Ich sah Rettungsboote – weit weg. Viel zu weit.

Eine Welle erwischte mich, ich atmete Wasser ein, prustete es wieder aus. Meine Lunge brannte.

Wie verdammt nochmal war ich in diese aussichtslose Situation geraten?

Eben noch lag ich noch mit meiner Frau Emily in der Pritsche der 3. Klasse.

Jetzt… war ich allein. Im eiskalten Ozean.

Und sie?

Wo war meine geliebte Frau?

Wie wir von der Titanic hörten

Mein Name ist William „Will“ Turner. Ich bin 24 Jahre alt und von Beruf Schuster – gelernt von meinem Großvater, mit rauen Händen und einem wachen Auge für gutes Leder. Ich war immer stolz darauf, meine kleine Familie mit ehrlicher Arbeit ernähren zu können.

Meine Frau Emily, 23, war Näherin in einer großen Fabrik, bis diese vor vier Monaten schließen musste. Seitdem nahm sie kleine Nähaufträge für Freunde und Nachbarn an – doch das brachte kaum etwas ein. Emily war im fünften Monat schwanger, und wir freuten uns auf unser erstes Kind. Doch während unser Bauch wuchs, schrumpften unsere Aufträge.

Die Menschen hatten kaum noch Geld – schon gar nicht für neue Schuhe. Oft arbeitete ich für den halben Lohn, nur um überhaupt etwas zu verdienen. Es reichte gerade für Brot, nicht für Träume.

1909 hörten wir zum ersten Mal von diesem riesigen Schiff, das eines Tages nach Amerika fahren sollte. Für uns war das eine Welt weit weg – Tickets waren immer etwas für die Reichen. Aber dieses Schiff, so hieß es, würde auch Plätze für Leute wie uns anbieten. In der dritten Klasse,für 7 bis 9 Pfund Sterling.

Ein Vermögen.

Heutzutage wären das 800 bis 1000 Euro – aber wir waren nur zu zweit, jung, voller Hoffnung. Also sparten wir.

Emily nahm jeden noch so kleinen Auftrag an, und ich zog mit einem kleinen Werkzeugkoffer durch die Straßen Londons, reparierte Schuhe auf offener Straße für ein paar Pennys. Es war nicht viel – aber es war mehr als nichts.

Ganz am Ende – als wir fast genug zusammen hatten – verkaufte ich sogar meinen Werkzeugkoffer. 1912 war es dann endlich so weit. Zwei Tickets, dritte Klasse, Titanic.

Mein Bruder Thomas war vor vier Jahren nach Amerika ausgewandert.

Er lebte jetzt in Brooklyn New York, arbeitete in einer Schuhfabrik und hatte mir einen Platz dort verschafft. Kein großer Posten, aber ein Anfang.

Ein Zuhause.

Ein Job.

Und bald… ein Kind.

Ich war kein einfacher Junge mehr – ich war ein Vater in spe. Und ich hatte Verantwortung.

Der letzte Abschied – Unsere Reise mit der Titanic beginnt

Unsere wenigen Habseligkeiten hatten wir in einen Koffer und eine kleine Tasche gepackt.

Wir hatten uns von Freunden und Familie verabschiedet. Die Vorfreude war groß – aber Emily brach es das Herz, ihre alte Großmutter zurückzulassen. Wir wussten beide: Wir würden sie nie wiedersehen.

Und doch wusste Emily auch: Wenn wir unserem Kind eine bessere Zukunft bieten wollten, mussten wir England verlassen.

Nach einer tränenreichen Verabschiedung standen wir nun vor diesem riesigen Schiff.

Die 1. und 2. Klasse war bereits an Bord gegangen, flanierte über das Oberdeck, ließ sich Getränke servieren, lachte, prostete sich zu – voller Zuversicht. Sie beachteten uns nicht einmal.

Wir hatten einen eigenen Eingang.

Getrennt von der „feinen Gesellschaft“.

Es fühlte sich an wie ein unausgesprochener Stempel: „Ihr seid anders – und bleibt es auch.“

Doch das war nicht das Schlimmste.

Wir mussten unsere Zungen rausstrecken – man untersuchte uns auf Läuse.

Wie erniedrigend das war, kann sich niemand vorstellen, der es nicht selbst erlebt hat.

Dritte Klasse auf der Titanic: So lebten wir unter Deck

Nach dieser Tortur bekamen wir unseren Kabinenschein: Nummer 116.

Keiner erklärte, wo wir hinmussten.

Wir fragten uns durch – aber bei all den Sprachen und Dialekten blieb uns oft nur, stumm den Zettel hochzuhalten. Und irgendwie verstanden sie trotzdem, was wir suchten.

Die Gänge waren eng, laut, stickig. Kinder rannten, Babys schrien, Männer sangen.

Ich fragte mich, wie man hier wohl je zur Ruhe kommen sollte.

Als wir die Kabine schließlich fanden und eintraten, waren bereits zwei Männer, zwei Frauen und ein Baby darin – allesamt Iren.

Wir nickten einander zu, wortlos. Sie hatten uns die unteren Betten überlassen.

Es waren schmale, weiße Eisenbetten mit dünnen Matratzen. An der Wand: ein kleines Waschbecken.

Die Gemeinschafts-WCs lagen auf dem Gang – und rochen jetzt schon unangenehm.

In der Kabine schwankte es leicht, als wären wir schon unterwegs.

Die Beleuchtung: eine einfache Glühbirne, flackernd, schwach.

Es roch nach nassem Stoff, Öl, Leder, Schweiß – und Desinfektionsmittel.

Im Hintergrund hörte man das leise Brummen der Maschine.

Amerika schien noch so fern – und doch war es jetzt plötzlich ganz nah.

Es war Abendessenzeit – 18 Uhr.

Emily und ich bahnten uns den Weg durch die engen Gänge hin zum Speisesaal. Der Raum war schlicht, aber sauber. Keine feinen Tischdecken wie in den oberen Klassen, keine Silberkännchen – nur lange Holztische und einfache Bänke, aufgereiht in einem großen Saal.

Doch es war genug Platz für jeden, und die Stimmung? Die war lebendig, laut, beinahe feierlich.

Man spürte sie – diese Aufbruchsstimmung, die in der Luft lag wie ein warmer Wind.

Ringsumher brabbelten Dialekte und Sprachen wild durcheinander.

In einer Ecke saßen vier Schweden, die fröhlich sangen, während ein paar Kinder dazu tanzten. Ihre Schuhe klackerten auf dem Boden wie kleine Trommeln, und für einen Moment vergaß ich, dass wir in der untersten Klasse waren. Hier war Freude – echt und ehrlich.

Emily und ich stellten uns an der Essensausgabe an.

Es war unser erstes Abendbrot an Bord – und ehrlich gesagt, ich hatte nichts Großes erwartet.

Wassersuppe vielleicht. Ein Stück hartes Brot. Etwas Tee.

Aber was ich dort sah, ließ mich staunen.

Vor uns lagen Käse, Brot, kaltes Fleisch – richtige Portionen.

Dazu Tee oder Wasser. Keine Reste. Kein Spott. Richtiges Essen.

Ich sah zu Emily. Ihre Augen glänzten.

Tränen liefen ihr über die Wangen, doch sie lächelte.

Sie beugte sich zu mir, küsste mich auf die Wange und flüsterte so leise, dass nur ich es hören konnte:

„Nun wird alles besser. Ich spüre das.“

In diesem Moment war ich einfach nur glücklich.

Glücklich, meine Frau so zu sehen.

Glücklich über diesen einen warmen Teller.

Und ich wusste:

Das war der richtige Schritt. Wir waren auf dem Weg in ein besseres Leben.

Kohleknappheit, Schwelbrand und Zweifel – Erste dunkle Zeichen

Ich und Emily versuchten, die Zeit an Bord zu genießen.

Wir nahmen die Situation so hin, wie sie eben war – das Essen war gut und reichlich.

Doch Deck 3 war eng, stickig, und man konnte sich kaum unter Deck aufhalten, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Der Ölgeruch war stellenweise kaum auszuhalten. Je näher man dem Maschinenraum kam, desto drückender wurde die Luft.

Deshalb hielten ich und Emily uns so oft es ging an Deck auf.

Es war April – kalt, windig, manchmal peitschte die Gischt über das Deck und machte den Boden rutschig.

Aber wir hatten uns einen windgeschützten Platz gesucht – dort, wo die Crewmitglieder ihre Pausen machten.

Wir kamen oft mit den Arbeitern ins Gespräch – viele davon waren Engländer, einige sogar aus London wie sie selbst.

Besonders mochten wir Harry, einen 35-jährigen Heizer, der Kohle in die Öfen schaufelte.

Wir schlossen ihn schnell ins Herz – wir trafen uns regelmäßig und führten gute, ehrliche Gespräche.

Am zweiten Abend, nach dem Abendessen, saßen wir wieder beisammen.

Harry rieb sich die rußverschmierten Hände, sah sich um und sagte leise:

„Wenn wir so schnell weiterfahren, bezweifle ich, dass die Kohle reicht. Wir verbrauchen wahnsinnig viel.“

Ich runzelte die Stirn.

„Wie meinst du das?“

Harry zuckte mit den Schultern.

„Naja, wir haben ja nicht alle Kohlebunker vollgepackt – wegen dem Brand in Bunker Nummer 6. Steuerbordseite, nahe dem Kesselraum.“

Ich wurde nervös und sah zu Emily, dann wieder zu Harry.

„Ein Brand? Bist du dir sicher?“

Harry nickte ernst.

„Na klar. Am 2. April, kurz nach der Probefahrt, hat sich die Kohle im Bunker selbst entzündet. Druck, Hitze – Schwelbrand. Als wir losgefahren sind, war das Feuer sogar noch aktiv. Wir haben versucht, es zu löschen, indem wir die heiß gelaufene Kohle direkt in die Kessel geschaufelt haben.“

Ich schluckte und spürte, wie sich meine Schultern verspannten.

„Und… ist das Feuer jetzt gelöscht?“

Harry grinste – ein wenig zu lässig.

„Ja, ja… alles gut. Die machen das schon. Kein Grund zur Sorge.“

Doch ich war nicht überzeugt.

Eisbergwarnungen ignoriert: Was wir an Deck hörten

Das Gespräch mit Harry über den Brand im Kohlebunker ging mir nicht mehr aus dem Kopf.

Was, wenn die Kohle wirklich nicht reichte?

Was, wenn sie nur deshalb so schnell fuhren – um früher anzukommen, bevor der Vorrat aufgebraucht war?

Aber vielleicht war es ja genau andersrum.

Je schneller man fuhr, desto kürzer die Reise – und damit vielleicht auch weniger Verbrauch?

Ich wusste es nicht, ich war war nur ein Schuster. Was verstand ich schon von Schiffsmaschinen, von Navigation, von Seefahrt?

Der Kapitän – Edward Smith – hatte Jahrzehnte an Erfahrung. Er war berühmt, galt als zuverlässig, ruhig, ehrenhaft.

Wenn einer wusste, was er tat, dann doch wohl er.

Emily spürte meine Unruhe.

Sie drehte sich zu mir um, flüsterte müde:

„Du weißt doch… die Titanic ist unsinkbar.“

Sie küsste mich sanft auf die Wange, drehte sich zurück und schlief ein – ruhig wie ein Kind.

Ich hingegen konnte nicht schlafen.

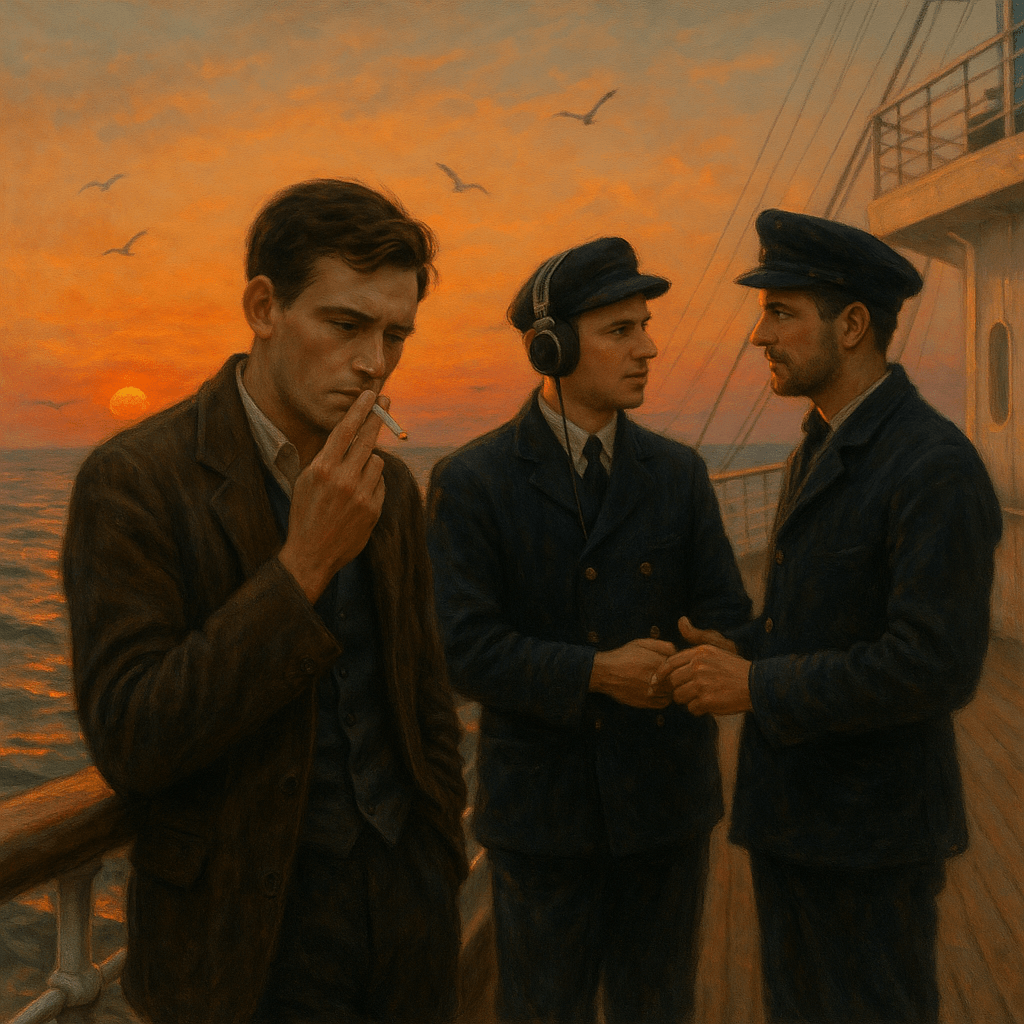

Vor dem Zubettgehen schlich ich mich noch einmal raus, eine Zigarette in der Hand.

Es war eine klare, kalte Nacht. Der Himmel war fast wolkenlos, der Wind scharf, aber trocken. Die See wirkte ruhig, beinahe friedlich.

Die Sicht war gut. Bald würden die Sterne hell über dem Nordatlantik stehen.

Ich lehnte an die Reling, als sich in ein paar Metern von mir zwei Männer zu mir gesellten, nah genug das ich ein Gespräch mithören konnte.

Jack Phillips, der leitende Funker, war der eine – ich erkannte ihn an der Stimme, ich hatte ihn schon mal gesehen und ein paar Worte mit ihm gewechselt. Der andere war ein Matrose.

Ich horchte auf, als ich Satzfetzen auffing:

„Noch eine Eiswarnung von der Mesaba. Direkt auf unserem Kurs.“

„Hab so viel zu tun – die schicken einen Eisbericht nach dem anderen!“

„Das geb ich später weiter… ist eh Routine.“

mir fröstelte es, und es lag nicht nur am kalten Wind.

Obwohl Jack ruhig sprach, fast beiläufig, ließ mich das Gespräch nicht los.

Direkt auf unserem Kurs?

Ich dachte an das Feuer. An die Kohle. An die Geschwindigkeit.

Und jetzt auch noch Eisberge?

Sollte ich Emily davon erzählen?

Schon wieder mit dunklen Gedanken kommen?

Was würde es ändern?

Ich – ein Schuster – konnte nichts tun.

Ich konnte keine Route ändern, kein Tempo drosseln, kein Kommando geben.

Also stand ich da. Allein.

Mit einer glimmenden Zigarette, dem Rauschen des Atlantiks –

– und einem mulmigen Gefühl tief in der Magengrube.

Titanic-Katastrophe hautnah: Die Nacht, in der alles zerbrach

Nachdem ich meine Zigarette zu Ende geraucht hatte, ging ich zurück in die Kabine.

Sollte ich mir Sorgen machen wegen dem, was ich gehört hatte?

Ich beschloss, Emily nichts zu sagen – sie sollte sich keine unnötigen Gedanken machen. Es reichte, wenn ich das tat.

Als ich die Kabine betrat, war es bereits dunkel.

Die Glühbirne an der Decke flackerte und spendete gerade genug Licht, damit ich mich ausziehen konnte.

Ich beugte sich zu Emily hinunter, um ihr einen Gute-Nacht-Kuss zu geben.

Sie drehte sich leicht zu mir, sah mich an und flüsterte:

„Ich liebe dich, Will. Schlaf schön… bis morgen früh. Bald sind wir da.“

Ich küsste sie sanft auf die Stirn, stieg in meine Koje – und schlief fast augenblicklich ein.

Ich hatte seit Beginn der Reise einen leichten Schlaf.

Es war nie ganz ruhig auf diesem Schiff. Irgendjemand redete immer, irgendwo schrie ein Baby, irgendwo polterten Schritte über die Gänge.

Kurze Zeit später – ich wusste nicht genau, wie spät es war –

hörte ich ein leises Schaben an der Wand.

Ein Kratzen, kaum wahrnehmbar.

Ich öffnete die Augen, lag still.

Vielleicht nur die Maschinen?

Oder das Meer?

Ich drehte mich um und sah, dass Emily ruhig weiter schlief.

ich spürte, dass ich zur Toilette musste.

Leise zog ich meine Schuhe an und trat aus der Kabine.

Ich wusste, dass ich so schnell nicht wieder einschlafen würde – also beschloss ich, mich noch eine Zigarette zu gönnen.

Meist traf man draußen auf der Crew-Pause-Ecke jemanden, mit dem man ein paar Worte wechseln konnte.

Ich kehrte kurz zurück in die Kabine, zog meine Jacke über – dann ging ich Richtung Ausgang.

Doch als ich die Treppe zum Raucherdeck hinaufsteigen wollte, stand ich plötzlich vor einem geschlossenen Gitter.

Verriegelt.

Ich rüttelte daran – nichts.

Dann hörte ich Stimmen.

Zuerst nur eine.

Dann mehrere.

Sie wurden lauter – und klangen alles andere als ruhig.

Panik.

Hektik.

Rufe. Keiner deutlich verständlich.

Ich rief durch das Gitter:

„Hallo? Ist da jemand? Kann mich jemand hören?“

Keine Antwort.

Die Stimmen wurden mehr. Schritte hallten über das Metall.

Dann lief ein Crewmitglied hastig an seinem Gitter vorbei.

Ich schrie ihm hinterher:

„Hey! Was ist denn los? Was ist passiert?!“

Keine Antwort.

Nur Eile. Nur Lärm. Nur Dunkelheit.

Der Albtraum beginnt: Eingeschlossen im sinkenden Schiff

Ich wusste nun: Etwas stimmte ganz und gar nicht.

Warum diese Panik auf den anderen Decks? Warum liefen Crewmitglieder ohne Antwort davon?

Ich drehte mich um und rannte zurück in Richtung Kabine, um Emily zu wecken.

Doch als ich um die Ecke bog, spürte ich es:

Nasser Teppich unter meinen Schuhen.

Der ganze Gang war feucht. Der Boden klatschnass.

ich hielt inne, schaute nach links – in Richtung Bug.

Dort kamen Menschen auf mich zu gerannt.

Ein Mann rief:

„Überall Wasser – vorne läuft alles voll!“

Wasser?

Wie konnte das sein?

Ich sah, wie das Wasser langsam aber spürbar stieg.

Ich rannte los, zurück zur Kabine. Emily.

Doch sie kam mir bereits entgegen – stand vor der Tür, orientierungslos, die Augen weit aufgerissen.

Die Gänge waren eng, schlecht beleuchtet. Ein anderer Passagier rempelte sie versehentlich an – Emily stürzte zu Boden.

Ich erreichte sie, half ihr auf.

„Geht’s dir gut? Hast du dich verletzt?“

„Nein… aber was ist denn los? Warum ist hier alles nass?“

„Ich weiß es nicht genau“, antwortete ich.

„Die Gitter sind verschlossen… und oben scheinen sie alle durcheinander zu sein.“

„Was sollen wir tun?“

Ich zögerte.

„Vielleicht… sollten wir in der Kabine warten, bis jemand kommt und uns erklärt, was los ist.“

Doch während wir sprachen, wurde es draußen unruhiger.

Immer mehr Menschen liefen hektisch durch die Gänge, andere blieben noch in ihren Kabinen – unsicher, überfordert.

Das Wasser stieg. Es stand ihnen inzwischen bis zu den Knöcheln.

Ich blickte Emily ernst an.

„Lass uns lieber unsere Sachen packen. Wenn wir rausfinden, was los ist, können wir zur Kabine zurück. Aber nicht umgekehrt.“

Emily nickte stumm und ging zurück in die Kabine.

Die anderen Mitreisenden saßen noch auf ihren Betten, sahen sie erschrocken an.

„Was ist da draußen los?“, fragte eine der irischen Frauen.

„Wasser im Gang,“ antwortete Emily kurz.

Sofort wurde die Stimmung hektischer.

Panik lag in der Luft.

Das Wasser begann auch in die Kabine zu schwappen – langsam, aber unaufhaltsam.

Der Teppich sog sich voll, das feuchte Knatschen war nicht zu überhören.

Emily zog den Koffer unter dem Bett hervor – das Leder war bereits klatschnass.

Ihre Sachen waren durchweicht.

Jetzt bekam auch sie ein mulmiges Gefühl im Bauch.

Ich kam in die Kabine zurück.

Die anderen Passagiere waren bereits dabei, ihre Koffer zu packen oder rannten hinaus.

Der Gang war laut – Stimmen, Schreie, durcheinander.

Das Wasser stieg schneller.

„Emily, wir müssen hier raus!“, sagte ich entschlossen.

Ich griff nach dem Koffer, Emily nahm die Tasche.

Wir würden nicht auf Hilfe warten.

Held im Maschinenraum: Wie Harry unser Leben rettete

Wir wussten nicht, in welche Richtung wir laufen sollten.

Es gab keinen Strom, dem man folgen konnte. Keine Orientierung. Nur Chaos.

Menschen liefen durcheinander, schrien, drängten – Panik.

Das Wasser stieg weiter, unaufhaltsam.

Eine Frau mit einem Baby auf dem Arm kam ihnen entgegen, stolperte, verlor das Gleichgewicht – und riss Emily mit sich zu Boden.

Emily fiel, landete im eiskalten Wasser, prustete und versuchte sich aufzurichten.

Sie klammerte sich immer noch an ihre Tasche – sie wollte sie nicht loslassen.

Ich drehte mich um, ließ meinen Koffer fallen und half Emily hoch.

Der Koffer öffnete sich im Wasser – Kleidung schwamm heraus.

Fotos.

Emilys Erinnerungen. Sie griff danach, drückte sie an sich, ihre Augen voller Angst.

Ich packte sie, drückte sie gegen die Wand.

„Egal was passiert – du lässt meine Hand nie los. Verstanden? Ich bringe uns hier raus. Nicht loslassen.“

Emily nickte.

Langsam ließ sie die Tasche sinken, griff nach meiner Hand – fest, zitternd, nass.

Ich entschied mich, zurück zum Gitter zu gehen – vielleicht war es jetzt offen?

Doch als sie näherkamen, sahen wir:

Noch immer verriegelt.

Und davor: eine Mauer aus Menschen.

Sie schrien, rüttelten, drückten dagegen, versuchten irgendwie hindurchzukommen.

Die Masse drängte so stark, dass die vordersten drohten, zerdrückt zu werden.

Emily und ich waren noch etwa hundert Meter entfernt.

ich drehte sich zu ihr.

„Nicht loslassen.“

Emily nickte.

Sie war durchnässt, zitterte am ganzen Körper.

Ihr Haar war zerzaust, tropfte – ihre Lippen bereits blau.

Ich bahnte uns einen Weg durch die Menge.

Immer wieder wurde ich weggedrückt, aber ich kämpfte mich mit Emily vor –

noch fünfzig Meter.

Das Wasser stieg.

Kalt.

Schneidend.

Doch vor lauter Adrenalin fühlten wir es kaum. Nur…

irgendwann wurden unsere Beine taub.

Plötzlich sah ich eine bekannte Gestalt:

Harry.

Er watete durch das Wasser, direkt vor dem Gitter.

Ich schrie:

„Harry! Harry, ich bin’s – Will!“

Doch der Lärm war ohrenbetäubend.

Alle schrien.

Alle hofften.

Ich schrie weiter lauter so laut ich konnte – bis Harry sich umdrehte.

Und mich sah.

Direkt. In die Augen.

Mir fiel ein Stein vom Herzen, jetzt wird alles gut.

„Er hat mich gesehen.“, sagte ich zu Emily.

„Harry wird uns helfen.“

Harry ging zum Gitter – doch er hatte keinen Schlüssel.

Er rüttelte von der anderen Seite – vergeblich.

Er schaute mich an, ratlos, fast verzweifelt, als wollte er fragen:

„Was soll ich tun?“

ich starrte zurück, flehte mit den Augen:

Lass uns nicht allein. Bitte nicht.

Harry sah sich um – suchte irgendetwas.

Einen Hebel? Ein Werkzeug? Irgendwas?

Doch er fand nichts.

Das Wasser stand ihm bis kurz unter der Hüfte, hinter dem Gitter stand das Wasser über der Hüfte.

Er sah mich noch einmal an –

lange.

Dann drehte er sich um –

und ging.

„Nein! Harry! Lass uns nicht allein! Bitte!“, schrie ich.

Verzweiflung schnürte mit die Kehle zu.

Emily klammerte sich an mich. Ihre Lippen waren blau.

Das Wasser stand ihr bis zur Hüfte.

ich fühlte, wie mir die Tränen kamen – Tränen aus Wut. Aus Angst. Aus Hilflosigkeit.

Dann –

ein Schlag. Metall auf Metall.

Ein zweiter.

Ein dritter.

Ein lautes Krachen.

Das Gitter sprang auf.

Das Wasser zog leicht zurück.

Und die Menschen fielen nach vorn, stolperten durch die Öffnung.

Daneben stand Harry.

Mit einer Axt in der Hand.

Er war zurückgekehrt.

Kein Platz im Rettungsboot – So verloren wir uns

Harry zog einen nach dem anderen die steile Treppe hinauf.

Alle waren schwer – ihre Kleider hatten sich mit Wasser vollgesogen wie Schwämme.

Dann erreichten er Emily und mich .

Er zog uns hoch und ich war überrascht wo er immer noch soviel Kraft hernahm.

Hier oben war das Wasser noch nicht so hoch wie unten in der dritten Klasse, aber es strömte mit rasender Geschwindigkeit durch die Gänge. Einige Menschen wurden einfach mitgerissen.

Emily konnte sich kaum auf den Beinen halten.

Sie war völlig entkräftet.

Harry hob sie hoch, als wäre sie nichts weiter als ein Sack Federn.

Er war groß, kräftig – der Dreck im Gesicht hatte sich längst mit Schweiß vermischt.

Wir waren sehr weit vorn am Bug und merkten sofort:

Das Wasser kam. Und es kam schnell.

Menschen rannten durcheinander.

Koffer, Teppiche, Möbel – nichts war mehr an seinem Platz.

Panik.

Schreie.

Der Geruch von Öl, Rauch, Angst.

Noch eine Treppe.

Dann standen wir endlich auf dem Deck. Frische kalt Luft kam uns entgegen

Nur das Deck war nicht mehr eben.

Der Bug sank sichtbar.

Die Neigung war deutlich zu spüren.

Menschen stolperten, stießen einander, schrien Namen in die Dunkelheit.

Manche versuchten noch ihr Gepäck mitzunehmen – andere schubsten, schlugen, schrien.

Die Menschlichkeit zerbröckelte.

Emily sackte auf eine schräg stehende Bank, hielt sich fest, um nicht abzurutschen.

Ich sah zu Harry.

„Du hast uns das Leben gerettet. Ich kann dir nicht genug danken.“

„Das Schlimmste kommt noch.“, sagte Harry knapp.

„Hast du einen Plan?“

„Überleben.“

„Wie…?“

„Keine Ahnung. Aber zuerst müssen wir zum Heck. Der Bug zieht uns sonst mit runter. Vielleicht… hat der Funker Hilfe gerufen. Vielleicht kommt ein Schiff.“

Ich nickte.

Und dann hörte ich es.

Musik.

Das Orchester stand weiter vorn.

„Nearer, My God, to Thee.“

Ein Lied, das ich kannte – hatte es oft gehört, wenn ich nachts draußen rauchte.

Doch jetzt klang es… falsch. Unwirklich.

So etwas Schönes, hier?

Mitten in diesem Albtraum?

Harry stieß ihn an die Schulter.

„Kein Tänzchen, Will. Wir müssen weiter.“

Ich nickte, sah zu Emily.

Sie war erschöpft, nass, zitterte.

ich blickte übers Meer – überall kleine Lichter, Rettungsboote, die sich wie Glühwürmchen auf dem dunklen Wasser verteilten.

„Wo werden die Boote zu Wasser gelassen?“

Harry schaute sich um.

„Backbord – da sind wohl keine mehr. Kommt. Zur Steuerbordseite!“

Er hob Emily erneut auf die Arme, und wir kämpften uns auf die andere Seite des Schiffs.

Der Bug sank weiter, das Deck wurde immer steiler, immer glatter.

Endlich:

Noch drei Rettungsboote –

sie wurden gerade zu Wasser gelassen.

Halbleer.

Harry rief laut:

„Wir haben eine schwangere Frau! Halt! Sie muss mit!“

Doch die Boote waren schon zu weit unten.

Niemand hörte sie.

Harry ließ Emily runter.

Ich nahm sie in den Arm – sie konnte sich kaum noch halten, die Boote wurden weiter zu Wasser gelassen, halb leer. Menschen schrien und sprangen den Booten nach, einige landete im Wasser andere vielen direkt ins Boot was die Seile gefährlich strapazierte und das Boot in der Luft zum schwanken brachte. Bei einem Boot hielten die Seile nicht mehr und es klatsche auf der Wasserüberfläche auf und begrub schwimmende Menschen unter sich.

„Was jetzt?“, fragte ich Harry.

Harry sah sich um.

„Eine Möglichkeit haben wir noch. Kommt mit.“

Er lief los – zurück zum Bug.

Ich zögerte.

Das schien verrückt.

Wir kamen dem Wasser wieder gefährlich nah.

Harry watete bereits bis zu den Knien darin.

ich rief:

„Harry! Bleib stehen! Das ist zu riskant!“

Doch Harry reagierte nicht.

Ich drehte mich zu Emily, nahm sie in die Arme.

„Wir gehen zum Heck. Dort haben wir mehr Zeit.

Wir schaffen das. Ich verspreche es dir.“

Das Boot oder Emily ?

Ich zog Emily zurück in Richtung Heck.

Das Deck wurde immer steiler – wir kamen kaum noch voran.

Tische, Stühle, Koffer – alles rutschte. Alles flog.

Ein Stuhl sauste an uns vorbei wie ein Geschoss, streifte Emilys Kleid.

Ein anderer traf einen Passagier mit voller Wucht – ein markerschütternder Schrei, dann nichts mehr.

Emily konnte gerade noch zur Seite springen, rutschte aber aus –

Ich griff nach ihr – und bekam sie im letzten Moment zu fassen.

Meine Hände waren taub vor Kälte. Ich spürte ihre Finger kaum noch.

Dann sah ich ihn.

Harry.

Er kämpfte sich das Deck hinauf –

hinter sich zog er ein kleines Faltboot her.

Er schrie mit jeder Faser seiner Lunge:

„WILL! WILL! HIER UNTEN!“

Ich verstand ihn nicht, aber ich sah, was Harry zog –

ein Boot. Ihre letzte Chance.

„Emily, schau! Harry hat ein Boot!“

Emily klammerte sich an einen Stahlpfeiler, drehte sich schwerfällig um –

und übersah die Gefahr.

Eine Frau rutschte aus dem oberen Bereich herab –

mit aufgerissenen Augen, die Arme fuchtelnd.

Sie versuchte, sich irgendwo festzuhalten – und packte Emily.

Emily verlor das Gleichgewicht.

Ich schrie – zu spät.

Emily rutschte.

Sie glitt mit aus den Händen – meine tauben Finger konnten sie nicht halten.

Sie rutschte mit den Füßen voran das Deck hinab –

direkt auf Harry zu.

Harry hatte das Boot noch immer in der Hand –

sein einziger Ausweg. Seine Rettung.

Er sah Emily.

Und er entschied sich.

Er ließ los.

Das Boot rutschte davon – vielleicht verloren.

Harry beugte sich nach vorn, stellte sich breitbeinig hin –

eine Hand an der Reling,

die andere ausgestreckt,

bereit, zuzugreifen.

Emily rutschte. Sie konnte sich nirgends halten.

Sie wusste nicht, ob jemand sie auffangen würde.

Sie schloss die Augen.

Und dann –

griff Harry zu.

Im eisigen Wasser der Titanic – Mein letzter Moment

Ich sah Emily rutschen –

immer weiter, immer schneller,

die Füße voran,

die Arme ausgestreckt,

verzweifelt suchend nach irgendetwas,

nach Halt,

nach Hoffnung.

Was sollte ich tun?

Wenn Harry sie nicht fing, war sie verloren.

Aber dann…

dann wäre ich wenigstens bei ihr.

Ich dachte nicht mehr nach.

Ich ließ los.

Meine Füße zeigten nach vorne, mein Körper blieb stabiler als Emilys –

ein kontrollierter Rutsch.

Kurz.

Dann sah ich es.

Harry hatte sie!

Tatsächlich!

Er hatte Emily mit einer Hand gepackt und zu sich herangezogen.

Sie lag an seiner Brust, klammerte sich an ihn,

lebendig.

Gerettet.

Aber was war mit mir –

Ich rutschte weiter.

Ich versuchte mich irgendwo festzuhalten.

Holz, Seil, irgendetwas –

aber meine Finger griffen ins Leere.

Kein Halt.

Kein Widerstand.

Ich schoss an Harry und Emily vorbei.

Emily schrie:

„WILL!“

Dann war da nur noch:

Dunkelheit.

Eisige Kälte.

Wasser.

Nichts unter mir.

Der Bug war längst untergetaucht.

Ich fiel in schwarze, erbarmungslose Meer

Ich schlug auf,

das Wasser fraß mich.

Es brannte wie Feuer.

-2 Grad.

Ich japste.

Kein Luft holen möglich.

Menschen schrien, planschten, flehten um Hilfe.

Ich tauchte auf, spuckte Wasser, drehte mich um und schrie:

„EMILY! HARRY!“

Aber alles war Lärm.

Alles war Chaos.

Und die Titanic erhob sich hinter mir wie ein schwarzer Riese.

Nun wusste ich, wie ich in diese aussichtslose Situation geraten war.

Ich versuchte, mich an meinem glitschigen Sonnenstuhl festzuklammern,

doch meine Hände hatten keine Kraft mehr.

Ich fror so sehr,

dass ich manchmal das Bewusstsein verlor –

nur um dann von einer neuen, eisigen Welle ins Gesicht zurückgeholt zu werden.

Ich wusste, ich durfte nicht einschlafen.

Nicht jetzt. Nicht hier.

Aber mein Körper…

fühlte sich an wie Beton.

Meine Muskeln gehorchten mir nicht mehr,

und mein Kopf sackte immer wieder weg.

Langsam, Stück für Stück,

rutschte ich von dem Stuhl.

Ich konnte mich nicht mehr halten.

Die Welt wurde still.

Nicht langsam – plötzlich.

Ein Moment war ich noch da, kämpfend, frierend,

dann –

Stille.

Das Wasser hatte mich.

Es zog mich hinunter wie schwere Ketten,

schon längst hatte ich mich nicht mehr bewegt.

Meine Finger wollten nicht mehr, meine Beine schon gar nicht.

Ich war müde.

So müde.

Und trotzdem…

ich ließ nicht los.

Ein Holzstuhl. Ein verdammter alter Sonnenstuhl,

an dem ich mich noch festkrallte.

Er hatte mich über Wasser gehalten,

bis eben.

Bis meine Finger keinen Halt mehr fanden.

Bis meine Arme nicht mehr wussten, was sie tun sollten.

Bis mein Kopf nur noch Emily sah.

Ihr Gesicht.

Ihr Lächeln.

Ihr letzter Blick zu mir.

Ich sank.

Langsam.

Ich hörte nichts mehr.

Nur noch das dumpfe Rufen in meinem Kopf:

„Lass meine Hand nie los…“

Aber meine war längst nicht mehr da.

Die Titanic versinkt – Emily überlebt für zwei

Harry und Emily zogen das kleine Boot über die Reling.

Es war schwer, durchnässt, unhandlich –

aber sie hatten es geschafft.

Sie hatten überlebt.

Mit letzter Kraft schob Harry das Boot über die glitschige Kante ins Wasser,

klammerte sich daran,

zog Emily hinein,

sie keuchte, zitterte, flüsterte Wills Namen.

Sie ruderten.

Durch Eiswasser, durch Schreie.

Harry rief:

„Will! WILL! WO BIST DU!“

Emily tastete mit den Augen das schwarze Wasser ab,

tränenblind,

hoffnungsvoll,

hoffnungslos.

Dann –

ein heller Schimmer.

Eine Bewegung auf den Wellen.

Ein Sonnenstuhl.

Treibend.

Verloren.

Leer.

Harry ruderte mit zitternden Händen näher.

Emily beugte sich hinaus.

Das Wasser leckte an den Seiten des Bootes.

Der Stuhl drehte sich mit einer kleinen Welle.

Und da –

ein Stück Stoff.

Wills Hemd.

Zerrissen.

Am Holz hängen geblieben.

Emily streckte die Hand aus,

berührte es.

Nur für einen Moment.

Dann trieb es davon.

Und mit ihm –

alles, was ihr geblieben war.

Sie sagte kein Wort.

Sie legte die Hände auf ihren Bauch.

Und flüsterte:

„Ich werd dich nie vergessen.

Dein Kind wird wissen, was für ein Mann du warst.“

Harry legte eine Hand auf ihre Schulter.

Sie sah ihn nicht an.

Sie starrte ins Wasser.

Warte nicht mehr auf ein Wunder.

Nur darauf, dass der Morgen kam.

Und mit ihm –

eine neue Welt.

Ohne ihn.

Leben nach dem Untergang – Wie unser Sohn Will groß wurde

Will Junior rannte über den kleinen Hof, so schnell ihn seine kurzen Beinchen trugen.

„Mama! Mama!“ rief er, bevor er sich in Emilys Arme warf.

Sie hob ihn hoch, küsste ihn auf die Stirn und lächelte:

„Schau, da kommt Papa Harry. Lauf zu ihm, sag ihm guten Tag.“

Der Kleine drehte sich um – und rannte los.

Harry stand am Tor, die Hände in den Hosenträgern, das Gesicht mit Ruß beschmiert – aber sein Lächeln war hell wie der Morgen.

„Na du Racker!“ rief er, als Will Junior auf ihn zuraste.

Harry hob ihn hoch, wirbelte ihn in die Luft und fing ihn sicher auf.

Dann drückte er ihn fest an sich.

Emily kam zu ihnen, strich Harry über den Arm.

„Wie war dein Tag, Schatz?“

Harry sah sie liebevoll an.

„Gut. Wir sind fast fertig mit dem Schiff. Und heute kam schon der nächste Auftrag rein – wieder ein Dampfer. Arbeit gibt’s genug.“

Emily nahm seinen Arm.

Sie gingen gemeinsam zurück ins Haus –

durch einen Garten voller Kräuter, Wäsche an der Leine, Kinderlachen.

Nach der Rettung waren Harry und Emily gemeinsam nach Irland gegangen.

Nach Belfast.

Dort, wo das große Schiff einst gebaut worden war.

Harry hatte in der Werft Arbeit gefunden – kräftig wie er war, geschätzt von allen.

Emily nähte für die feinen Damen der Stadt.

Ihr Talent sprach sich schnell herum –

feinste Stickereien, makellose Schnitte.

Als Will Junior geboren wurde,

wurde aus gemeinsamer Trauer nach und nach etwas anderes:

Zuneigung. Nähe.

Liebe.

Emily und Harry kamen zusammen.

Nicht aus Bequemlichkeit – sondern weil sie wussten, was Verlust bedeutete.

Und was es heißt, zu bleiben.

Aber Will,

Will wurde nie vergessen.

Jeden Abend, wenn der Kleine im Bett lag,

nahm Emily ein altes verwaschendes Foto vom Nachttisch, es war das einzige was sie gerettet hatte.

Sie setzte sich an sein Bett und flüsterte:

„Das ist dein Papa, Will.

Er war mutig. Er war gut.

Und er hat uns gerettet.“

Will Junior hörte jedes Mal gebannt zu.

Sein Vater war ein Held.

Und Harry –

Harry wurde nie eifersüchtig.

Er hörte zu.

Und hielt Emilys Hand,

wenn die Erinnerung zu weh tat.

Was wirklich schiefgelaufen ist – die wahren Ursachen der Titanic-Katastrophe

1. Kohleknappheit durch Streik

- Im Frühjahr 1912 gab es in Großbritannien einen landesweiten Kohlearbeiterstreik.

- Viele geplante Überfahrten wurden abgesagt.

- Die White Star Line entschied, die Titanic trotzdem fahren zu lassen – Kohle wurde von anderen Schiffen abgezogen.

🔥 2. Schwelbrand im Kohlebunker

- Bereits vor der Abfahrt (seit ca. 2. April 1912) brannte es im Kohlebunker Nr. 6.

- Man versuchte, den Brand durch „Abschaufeln“ unter Kontrolle zu halten – eine gefährliche Notmaßnahme.

- Der Brand könnte die Schiffshülle an dieser Stelle geschwächt haben – genau dort schlug später der Eisberg ein.

🕰️ 3. Zu schnelle Fahrt

- Trotz Eiswarnungen fuhr die Titanic fast mit Höchstgeschwindigkeit (22,5 Knoten).

- Warum?

- Man wollte Rekorde brechen,

- oder den geplanten Ankunftstermin halten.

- Kapitän Smith ignorierte wie andere Kapitäne vor ihm die Gefahr – Routine wurde zur Hybris.

📡 4. Warnungen wurden nicht weitergeleitet

- Der Funker Jack Phillips war überlastet.

- Er erhielt mehrere Eiswarnungen – u. a. von der Mesaba und Californian.

- Die wichtigste wurde nicht an den Kapitän weitergegeben.

👀 5. Keine Ferngläser auf der Brücke

- Die Ausrüstung des Ausgucks war unvollständig.

- Die Ferngläser waren im Spind des Offiziers, der kurz vor Abfahrt ausgewechselt wurde – niemand hatte den Schlüssel.

- Die Eisberge wurden also mit bloßem Auge beobachtet – bei Nacht fast unmöglich.

🚣 6. Zu wenige Rettungsboote

- Für über 2200 Passagiere gab es nur 1178 Plätze in Rettungsbooten.

- Warum?

- Optik: Man wollte das Deck nicht „verschandeln“.

- Alte Vorschrift: Die Mindestanzahl galt noch aus Zeiten kleinerer Schiffe.

❄️ 7. Wetterbedingungen erschwerten Sicht

- Kein Mond, glattes Wasser – kein Brechen der Wellen am Eisberg sichtbar.

- Die Titanic hatte keine Chance, den Eisberg frühzeitig zu sehen.

Kommentier ruhig – Katastrophen sind wir hier gewohnt. Gedanken, Gefühle, eigene Erfahrungen? Lass sie raus!